C’è un dolore che urla nomi, che punta il dito, che si aggrappa a un volto preciso, a una sentenza, a un processo. È il dolore di chi perde qualcuno per mano di un assassino, di chi può odiare un colpevole, cercare giustizia, domandare un perché a chi ha sparato, strangolato, ucciso.

E poi c’è un altro dolore. Più subdolo. Più gelido. Più spietato.

È quello che non ha un volto a cui gridare. È il dolore di chi ha perso per negligenza, per incuria, per assenza.

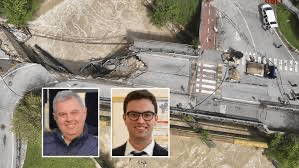

È il dolore della moglie e madre di Leone Francesco e Francesco Nardon, morti insieme, padre e figlio, nel crollo del ponte a Valdagno. Un uomo e un ragazzo inghiottiti dalla terra, senza colpevole da accusare.

Come loro, le famiglie delle vittime del Mottarone, del Faito, di ogni tragedia che nasce non dall’odio, ma dall’indifferenza umana.

Valdagno, 18 aprile: un ponte che cede, una vita che scompare

Leone Francesco e suo figlio Francesco percorrono la strada che attraversa il Ponte dei Nori, nella pioggia di una sera come tante. Nessun segnale di pericolo. Nessun avviso. Solo l’asfalto che si apre, all’improvviso, in una voragine che li risucchia per sempre.

Quando il ponte crolla, non è solo una struttura a cadere. È una fiducia che si rompe. La fiducia nella sicurezza, nel controllo, nella prevenzione. Una fiducia che ci fa attraversare ponti, salire su funivie, camminare per strada. Fino al giorno in cui, senza preavviso, tutto si sgretola.

Non è il destino. È la somma delle omissioni

Accade sempre così. A posteriori emergono falle, carenze, segnali ignorati. Come per il Ponte dei Nori, già crollato nel 1905. Come per il Mottarone, dove il freno d’emergenza era stato disattivato. Come per la funivia del Faito, dove un bullone difettoso non è stato sostituito in tempo.

Non sono fatalità. Sono scelte. O meglio: non-scelte.

Scelte di rimandare, di risparmiare, di non intervenire.

Scelte che diventano colpa. Ma una colpa senza carne, senza volto. Un colpevole che è “tutti e nessuno”. E questo è ciò che rende quel dolore più difficile da elaborare.

L’elaborazione impossibile: il lutto che si muove nel vuoto

Chi perde una persona cara in questo modo si muove in una nebbia fitta, fatta di perizie tecniche, silenzi istituzionali, scaricabarile.

A volte non c’è neppure un processo. O se c’è, è lungo, impersonale, fatto di carte più che di verità.

È un lutto solitario, perché manca il nemico da combattere. Perché nessuno si assume davvero la responsabilità. Perché i colpevoli, anche quando ci sono, hanno il volto di funzionari, tecnici, amministratori. Non di assassini. Eppure, quel ponte ha ucciso. Quella cabina ha ucciso. Quella scelta di ignorare ha ucciso.

Perché accadono queste tragedie?

Perché la sicurezza è invisibile, finché non manca.

Perché la manutenzione non fa notizia, e spesso costa.

Perché la burocrazia assorbe le urgenze, fino a spegnerle.

Ma soprattutto, accadono perché non esiste una cultura della responsabilità collettiva, dove ogni trave non controllata, ogni cavo logoro, ogni segnalazione ignorata diventa un potenziale crimine.

Che può fare chi resta?

Chi resta può perdersi nel dolore. O può scegliere di trasformarlo.

Ma il percorso è lungo. Impervio. E spesso disumano.

1. Può cercare la verità, anche se fa male. Anche se significa sbattere contro un muro di omertà e burocrazia.

2. Può restituire senso alla perdita, creando fondazioni, progetti, campagne che parlino di ciò che è stato per proteggere chi verrà.

3. Può trasformare la rabbia in voce, evitando che diventi veleno. Portandola nelle scuole, nelle piazze, nei tribunali.

4. Può unirsi ad altri. Perché nessuno dovrebbe affrontare questo tipo di dolore da solo. E chi ha vissuto una perdita analoga può comprendere, abbracciare, sostenere.

Il lutto senza assassino

Quando perdi qualcuno per un atto criminale, puoi dare un volto al male. Ma quando lo perdi perché lo Stato non ha fatto il suo dovere, perché una ditta ha risparmiato, perché qualcuno ha chiuso gli occhi, il dolore si fa più sottile, più acido, più lungo.

È un omicidio senza arma, ma con mille mani.

È un lutto che non esplode, ma corrode.

Eppure, da quel dolore può nascere anche una forza. Una determinazione civile. Una volontà di cambiare.

Perché se non possiamo più salvare chi è morto, possiamo almeno salvare il senso di ciò che è successo.

E fare in modo che nessun’altra madre, nessun altro figlio, debba un giorno chiedere:

“Ma davvero non si poteva evitare?”